銀行借入交渉術

| Posted by |  |

川庄 康夫 Yasuo Kawasho |

1.銀行のスタンス

日銀はマイナス金利を導入しています。マイナス金利とは銀行が日銀に預けるお金の金利をなくし、逆に利息をとるということです。これは銀行がお金を日銀に預けるのではなく、企業に貸し出しすることを狙ったものですが、このマイナス金利が銀行を苦しめています。

銀行は本来業務の貸付金での業務純益が上がりません。預金による調達金利は低くとも、貸出金利は競争が激化し1%前後になっています。

運用収益を上げようとしても国債の金利は0.1%前後で推移しており、債権等で収益を上げることは難しくなっています。

そのため銀行は生命保険等の窓口販売手数料で収益を計上したり、投資信託の販売手数料で収益を上げていましたが銀行の販売する投資信託で利益が出ているものは50%もありません。

森信親金融庁長官が日本で一番収益性が高く我が国のモデル銀行だと言っていたスルガ銀行は、「かぼちゃの馬車」等に対する融資で虚偽表示を行い、銀行審査部門を欺いて融資実行していたため集団訴訟で損害賠償請求をされています。

スルガ銀行は福岡市にも支店がありますが、路面店舗でなく空中店舗(2回以上の階に店舗を構えている)で預金を収集することよりも貸出を中心とした店舗です。

1,000万円以上の給与収入がある人にはマンション購入の融資が簡単に実行されますが、融資金利は3%~5%と通常銀行融資の3倍~5倍です。

空中店舗は路面店舗に比べて家賃が安く、貸出金利は他行の数倍であるため、営業収益が良く森信親金融庁長官が表面的に誉めるだけのことはありました。

大企業は多額の利益を上げそれを内部留保に努めていますので、上場企業の50%以上が実質無借金となり銀行融資を減らしています。

金融庁は銀行に対して事業性融資(※1)を増やすよう指示していますが、今まで担保融資一辺倒であった銀行は、簡単に事業性融資を行うことが出来ません。

1年ほど前までは、アパートローンであれば担保もあり、収支もある程度予測がつくので目をつぶって融資をしていましたが、最近は融資先を厳しく選ぶ、選別融資を行うようになってきました。

2.銀行の融資スタイル

銀行は企業を定量分析(財務諸表の数値から融資をすべきかを判断する)をします。具体的には主に貸借対照表と損益計算書を分析します。

貸借対照表は企業の一定時点の財産状態を表すものであり、回収可能性に疑義がある科目は無いか。会社の資金が個人(社長とか知人、同族会社等)へ流用されていないか。売掛債権の回転期間は長くなっていないか。商・製品の回転期間は長くなっていないか。などをチェックします。同様に買掛金、未払金の回転期間が長くなっていると仕入先等へ資金繰りを依頼しているを疑われ、要注意と見られることもあります。

損益計算書は経営成績を表すもののため利益がプラスであることが必要ですが、粗利益、営業利益、経常利益がプラスであることが望ましく、粗利益率が良くなっていることとか、経費の節減に取り組んでいるなどをチェックしますので、中小企業の会計基準に従って経理処理をすることが必要です。また減価償却費も正しく計上すべきです。

定性分析は社長の経営方針や従業員のモチベーションが高いか。商製品の魅力があるか。商圏で強い影響力を持っているか。などを評価します。

銀行は、回収可能性があれば融資を行いますが、難しければ担保の提供を条件とし、いざとなればそれらを処分して回収することとなります。

銀行取引は一行取引でなく複数の銀行と取引をすべきです。一行取引では融資金利はなかなか低くならない傾向がありますし、銀行に生命保険を勧められたり、NISAを勧められたり、投資信託を購入させられたりと、こちらが望んでいないことを要求されることもあるので、相互比較するためにも2~3行の銀行と融資交渉もすべきです。

銀行に対して義務も果たさねばなりません。決算が終了すると銀行担当者へ決算内容の説明に行くことをお勧めします。余裕があるときでも融資を受けて実績を積み信用を高めておくことも必要です。

銀行との関係は信用が第一です。粉飾を行うと銀行は融資を引き揚げますので絶対に粉飾は行ってはいけません。

※1 事業性融資は企業の事業計画をよく見て成功する可能性があれば、担保が無くても融資をすること。

川庄会計グループ 代表 公認会計士 川庄康夫

|

Posted by Yasuo Kawasho

代表取締役 川庄 康夫

|

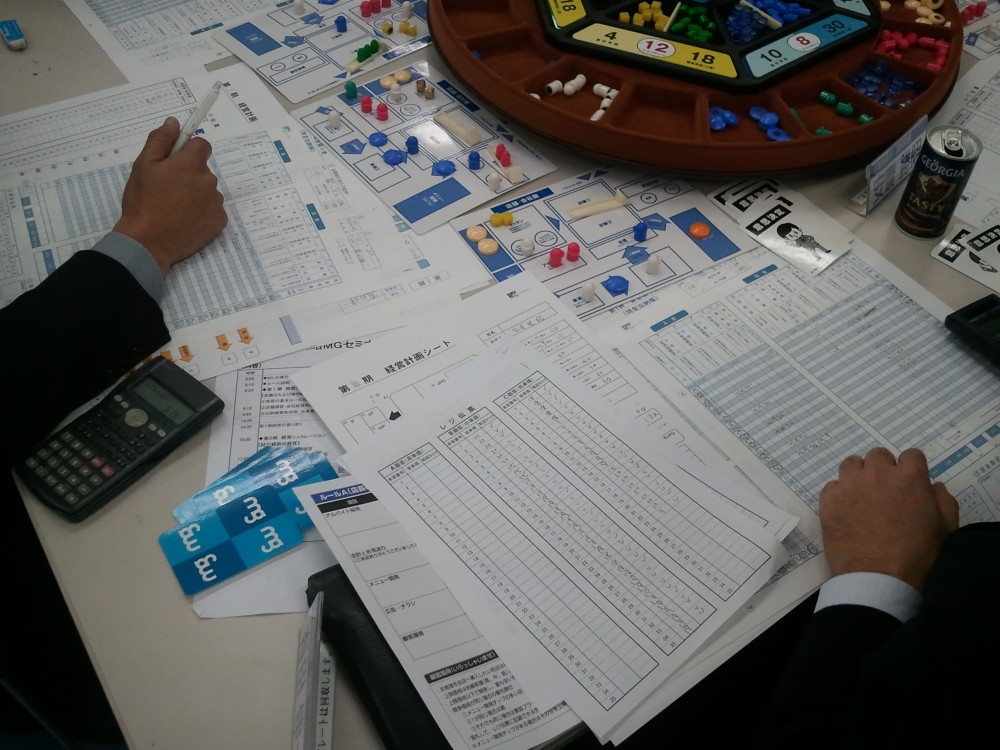

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...

経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...

経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...

経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...

経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...