貯蓄から投資へ??!

| Posted by |  |

川庄 康夫 Yasuo Kawasho |

1.投資の種類と現状

投資対象として不動産、株式、金、絵画等があります。銀行も投資対象として不動産や投資信託等を勧めています。

銀行は、多くの人から預金としてお金を集め、その集めたお金を企業や個人のお金を必要としている人に貸出し、その貸出金に対して利息を受け取るというのが本来業務です。銀行の貸出金利はおおむね0.6%~2%程度の間に集約しています。

日銀のマイナス金利の影響と銀行間競争の激化により本来業務の貸出で利益を上げることが難しくなり、生命保険の販売や投資信託の販売による手数料で収入を得ようとしています。

本当に顧客に利益を還元できる販売するのであれば問題はありません。証券会社も投資信託の販売をしていますが顧客ニーズをよく把握し、それに合った商品を提供していれば問題はありません。一般企業が株式投資を行っていて売買することも特に問題はありません。経済のことがよくわかっている企業人がすることですから。

社会福祉法人が株式投資や投資信託を購入することを福岡市は認めていませんが他の市町村では投資信託の購入を認めているところもあります。

学校法人は株式投資や投資信託の購入ができない訳ではありません。さすがに株式投資はリスクが大きいと思われますが、投資信託を購入されているのが散見されました。投資信託も株式投資と同じようなものです。

会計上気になるのは取得価額と期末時価額です。期末時価が取得価格まで回復すると見込めない場合評価を切り下げる必要がでてきます。

安倍首相の肝煎りで株式相場は上昇しましたので平成29年3月末では評価損はないだろうと思って見てみると金額の多寡はありますが全て評価損が発生していました。一銘柄は、満期償還となり大きな損失が発生していました。以前毎月分配金をもらったので損得は合算しないと不明ですと言われ、投資信託とは何ですか?の疑問が生じました。

2.投資信託とは?

人口減少と高齢化の下、公的年金は縮小することがわかっています。一方医療・介護支出は増加する方向です。個人は老後の金融資産を自分で貯めなければいけません。そのため金融庁は長期の積立投資の後押しを目指し、来年1月から積立型の少額投資非課税制度(NISA)が導入されます。

年間40万円を限度に20年間の非課税投資が開始されます。少額かつ長期の積立には投資信託が最も適しています。年5%の利回りで運用した場合、倍になるのに単利なら20年かかるが複利で運用すると15年で到達できます。金融庁は、こんな投資信託を目指しているのでしょう。

現在我国で販売されている投資信託は6,000本あります。この中から自分のライフプランに合った投資信託を探し出すのは困難です。そのため証券会社や銀行が勧めるものを購入することになるのですが4月、金融庁の森信親長官が投信業界への批判をしました。

「消費者の真の利益を顧みない生産者の論理が横行している。そんなビジネスを続ける社会的な価値があるか」でした。金融庁が目指すのは投資市場の正常化です。長期で資産を増やす投資本来の役割を期待しています。

投資の手数料は投資家の保有額に応じて運用会社へ支払う「信託報酬」購入時に証券会社などの金融機関に支払う「購入手数料」と売却時の「売却手数料」です。

購入手数料は購入するたびに手数料が発生するため、毎月分配型を勧めたりと売買が問題となっています。「信託報酬」が低くて毎月分配型でない投信を選ぶのも選択肢の一つです。

元証券マンの親しい友人が言っていました。「ラップ口座は手数料が高いから儲からんよ。はよ売り」しばらくして会うと「エッまだ持ってると?はよ売らんね。」と言われラップ口座解約しました。4年間保有で10%強の利益でした。

川庄会計グループ 代表 公認会計士 川庄 康夫

|

Posted by Yasuo Kawasho

代表取締役 川庄 康夫

|

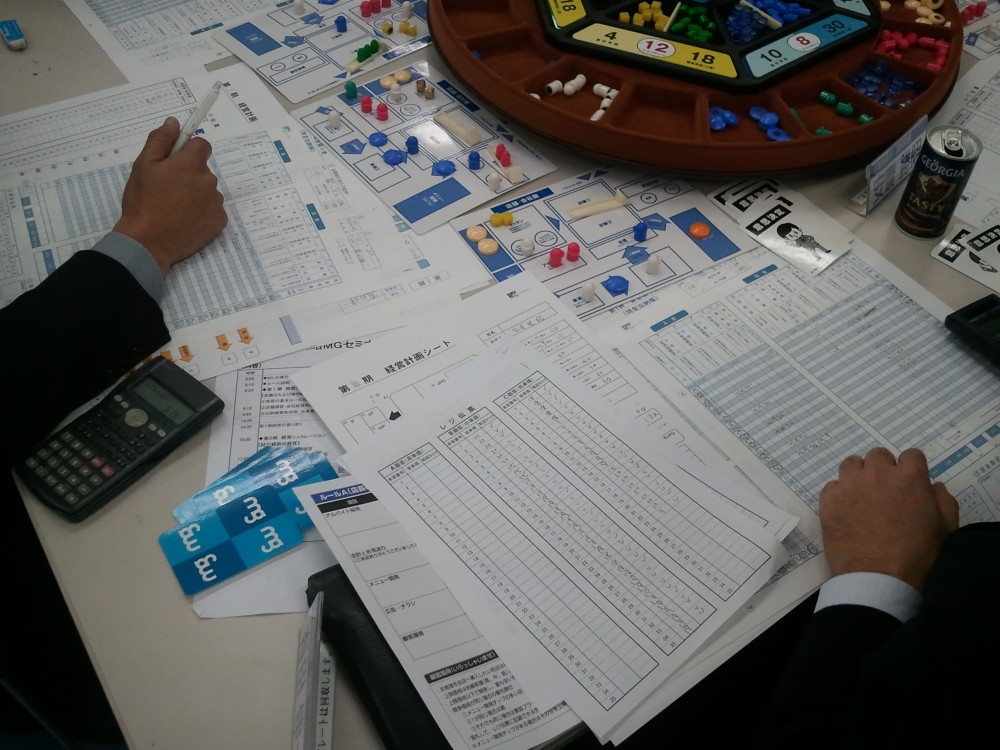

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...

経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...

経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...

経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...

経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...