退職時の手続きについて

会社を退職した際の保険・税金関係の手続きについてお話しします。

1 健康保険

退職後は健康保険証の使用ができませんので、勤務先へ返却します。

退職後、次の勤務先が決まっていない場合は、

① 国民健康保険への切り替え(退職後14日~20日以内に住所地の市町村へ手続き)

② 健康保険の扶養になる(被保険者の勤務先を通して手続き)

③ 健康保険任意継続で被保険者となる(退職後20日以内に住所地の協会けんぽへ手続き)

の方法があります。

①は保険料を自分で納付、②は被扶養者について年収制限があり、③保険料を自分で納付、加入期間が最長2年間となります。

手続きには退職する勤務先から「被保険者資格喪失証明書」を受け取ります。

2 厚生年金

次の勤務先が決まっていない場合

① 国民年金保険へ切り替え(退職後14日以内に住所地の市町村へ手続き)

② 国民年金第3号被保険者となる(配偶者の被扶養者等、配偶者の勤務先を通して手続き)

の方法があります。

①は保険料を自分で納付、②は保険料負担なしとなります。

手続きには退職した勤務先から「被保険者資格喪失証明書」を受け取ります。

3 雇用保険

退職後次の勤務先が決まっていない場合は、住所地のハローワークで失業保険の申請ができます(被保険者期間等の要件あり)。自己都合退職の場合は申請から3ヶ月後まで支給されないため、早めに申請します。給付期間は最長で1年間で、手続きには退職する勤務先から「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を受け取ります。

4 所得税

退職した勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取ります。

年内に次の勤務先が決まっている場合は年末調整できますので次の勤務先へ提出し、決まっていない場合は確定申告する際に使用します。

5 住民税

退職後の支払いについて、退職した時期により

① 12月までに退職した場合は普通徴収(自分で納付)か一括徴収(最後の給与から未納分をまとめて徴収)の選択ができます。

② 1月以降に退職した場合は一括徴収のみとなります。

また、次の勤務先が決まっている場合は特別徴収を次の勤務先で継続することもできます。

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原

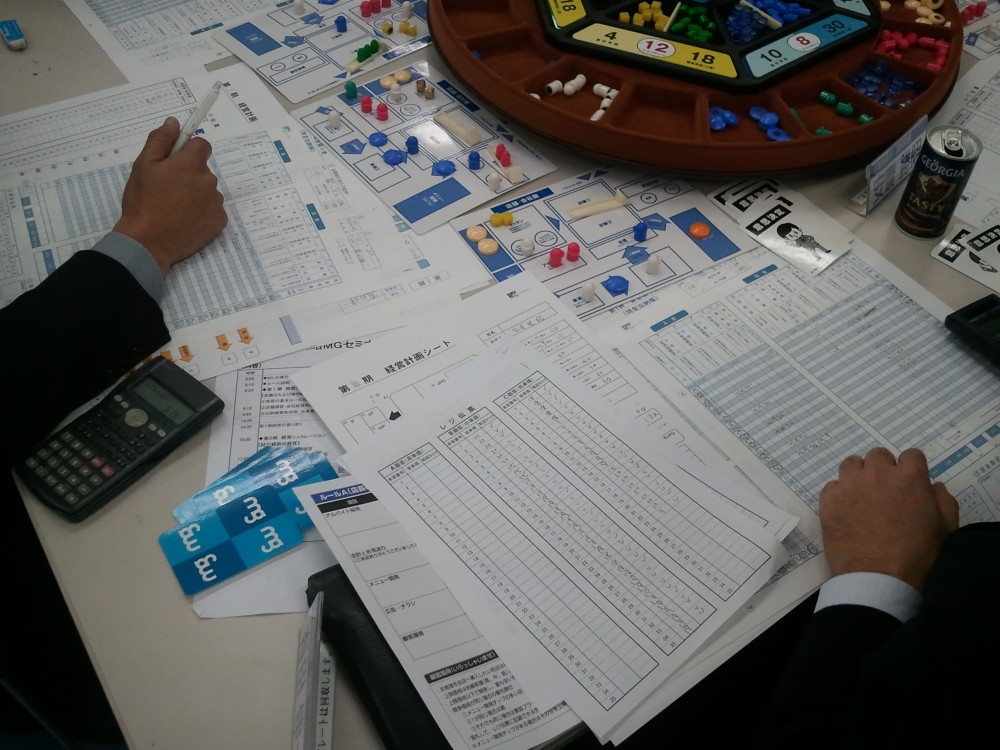

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...

経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...

経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...

経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...

経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...