金融機関との対応

| Posted by |  |

川庄 康夫 Yasuo Kawasho |

1.現在の銀行貸し出しスタンス

一昨年相続税の改正により、相続税の課税最低限が引下げられ、相続税の対象となる人が増加しました。

その対応策として不動産業者や建築会社が銀行と一緒に「借入金でアパートを建築すると相続税が安くなる。」と、営業し全国で相続対策としてのアパート建築がブームとなりました。

1年程前迄は土地を保有している人が、アパート建築のための融資を銀行に申し込むと、ほぼ無条件で融資許可が下りていました。

ところが最近は、事業計画に当初からある程度の空室率を見込んだり、計画通りに入居がなく、銀行返済が滞った場合に家賃収入以外の給料・事業収入などの返済原資があるか?有価証券、預金等により返済ができるか?などを確認することがあります。いくらかの自己資金なしでアパート建築はできませんと断られることも出てきました。

土地の担保があれば、アパートでも何でも融資するわけではなく、返済の可能性をよく吟味するようになりました。

最近、新聞を賑わせていたスマートデイズの「かぼちゃの馬車」や福岡の会社で東証1部上場の「TATERU」は銀行と一緒になり、自己資金を多く見せる為に銀行残高をコピーで偽造し、融資を引き出していました。

「かぼちゃの馬車」は静岡のスルガ銀行であり、「TATERU」は山口県の西京銀行が当事者です。共に優良顧客に恵まれず、ノルマを達成するために無理を重ねたものと思われます。

しかし、創業間もない企業が市中銀行から事業資金の融資を受ける場合には簡単には貸してもらえません。

創業資金なら政策金融公庫がベストです。自己資本の10倍迄融資を受けられます。例えば設備投資・運転資金で1,000万円必要な場合、資本金100万円で会社設立すると政策金融公庫から1,000万円借り入れることが出来ます。

2、銀行は雨の日には傘を貸さない(格付向上策)

銀行はお金を貸して利益をあげるビジネスです。しかしその上には、銀行を強く監視し指導する金融庁がいます。金融庁は担保融資から事業性融資(事業の内容をよく見てその将来性を検討し融資の可否を判定する事)へとシフトするように言ってはいますが、融資の現場でそれらを判断することは難しく、従前の担保融資から抜け出せない状況です。

銀行は信用を重んじます。「約束は必ず守る。借りたものは必ず返す」が基本です。融資を受けている場合、決算書が出来たら銀行から依頼がある前に担当者や支店長へ決算書を届けるべきです。

そして決算内容を良く説明するのが重要です。顧問税理士に説明させるのではなく、社長自らが行って自身の言葉で説明するべきです。社長から会社の事業内容の説明を受けると信頼性が増し、何かの時には銀行がすぐに取り組んでくれます。

企業は永続起業であらねばいけません。そのために利益を出し続けることが重要です。

しかし、赤字になる時もあります。その時は事業計画を作成しそれに基づき将来性を説明し銀行の支援を取る事です。

銀行は債務者を正常先(業績良好、特段問題のない会社)、要注意先(概ね赤字)、実質破綻先、破綻先に区分し管理しています。正常先になるように経営努力すべきです。

格付けをアップさせる方法は、「総資産の圧縮」、「借入金の圧縮」、「自己資本の充実」の3つです。

定期預金と借入金の相殺で総資産と借入金の圧縮を図る方法もありますがこれは賛成しません。金融機関の立場からすれば、預金、貸出金ともに減少し、支店現場の預貸金の目標達成を難しくしてしまうからです。あくまで、在庫を圧縮したり、売掛金を早期に回収したり、仮払金を無くしたり、不要な投資をしないとかにより利益を増加し効率よく企業経営を行うことが肝要です。

銀行取引は自己の取引状況にあわせて、複数行と取引するべきです。会社の事を思っている銀行は、「複数行と取引してください、必ず役に立ちます」と言います。

川庄会計グループ 代表 公認会計士 川庄 康夫

|

Posted by Yasuo Kawasho

代表取締役 川庄 康夫

|

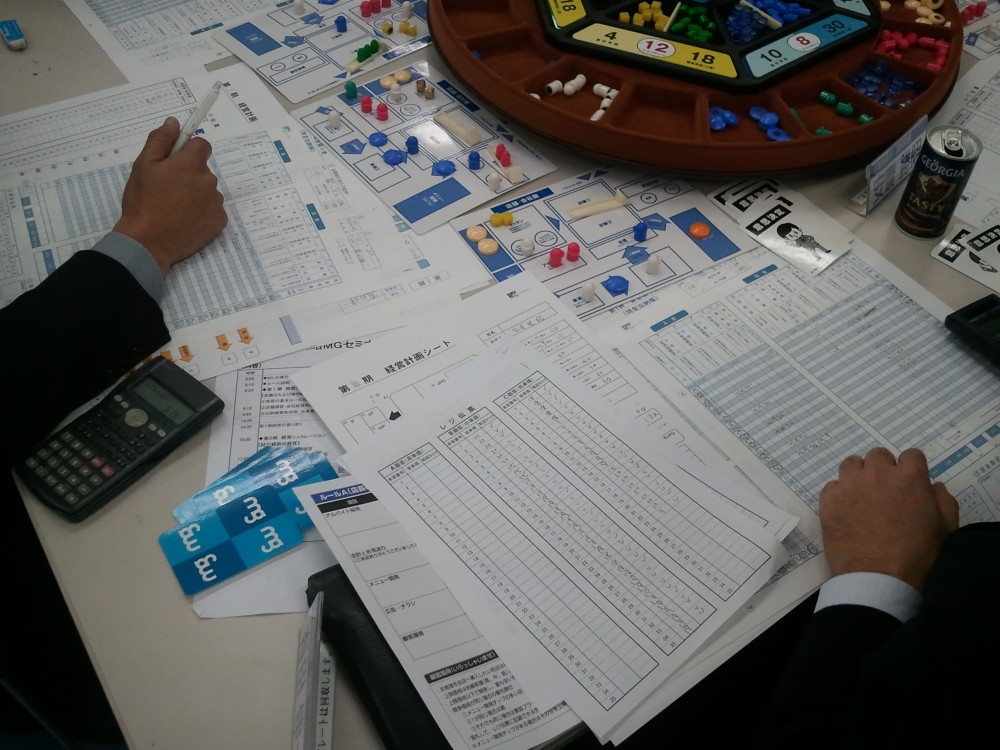

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...

経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...

経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...

経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...

経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...