健康保険任意継続について

会社を引退し、今までは考えたこともなかった(方も多いと思われる)健康保険。

退職後の健康保険は、どうなるのか心配されている方も多いかもしれません。

そこで、健康保険についてお話したいと思います。

まず退職後の健康保険についてですが、

概ねの方は以下3つより選ぶことになります。

①国民健康保険に入る。

②任意継続をする。

③ご家族の健康保険に被扶養者として入る。

上記3つのうちどの健康保険に加入した方が良いかは、一概には判断できず、

個々人の状況(前職の収入や扶養している人数など)によって異なってきます。

ここでは、上記3つの「退職時に選ぶ健康保険」の内「②の任意継続」についてご説明したいと思います。

◇まずは基礎知識

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

加入要件

1、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

2、資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

被保険者期間:任意継続被保険者となった日から2年間

保険料:退職時の標準報酬月額×10.12%(福岡県、平成26年度9月以降の場合)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

任意継続の保険料と聞くと、

「今まで納めていた保険料の倍負担なので支払額が大幅に増えそう」と思われるかもしれませんが・・・必ずしもそうとは言えません。

◇標準報酬月額には上限がある!

前提として、保険料は「退職時の標準報酬月額」×「都道府県ごとに決められた料率」で計算しますが、「任意継続の時だけ」金額が大きい場合は保険料が打ち止めされます。

具体的には標準報酬月額の上限が28万円で標準報酬月額が50万円であろうと100万円であろうと保険料は、月額28,336円(介護保険料除く)となり、退職時の給与が大きい方は任意継続がお得な場合もあります。

他にも、扶養の人数や居住地など様々なケースでお得か変わってきます。

どちらが得となるかご不明の場合は、川庄公認会計士事務所担当者までご相談下さい。

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 麻生

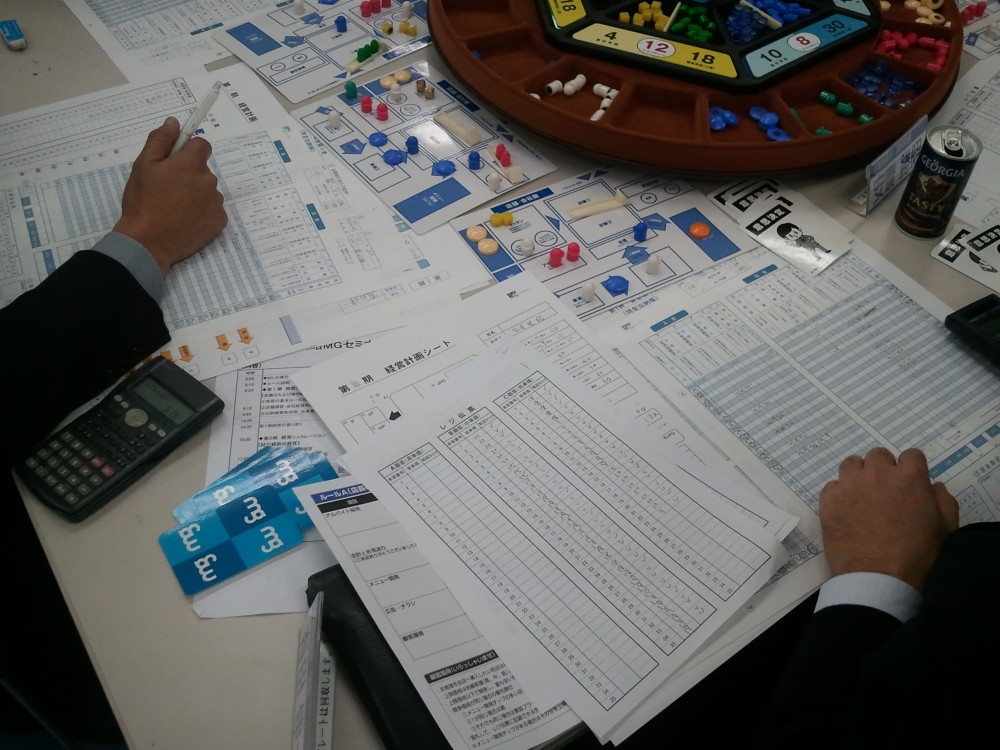

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...

経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...

経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...

経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...

経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...