生命保険の使い方②

前回に引き続きまして、生命保険の使い方についてご紹介です。今回は2種類目養老保険についてです。

養老保険とは、前回の定期保険と同じく保障する期間が定まっています。定期保険と大きく違うのは期間終了(満期)時に満期保険金が支払われます。期間の途中で万一があっても、満期がきても受け取れるということで貯金がわりの使い方が多いように思われます。郵便局の簡易保険がイメージしやすいかと思います。

今回は死亡保険金200万円、期間20年の養老保険を例にとってみました。加入時の年齢は25歳です。

保険料は年間9万5000円なので20年の累計は190万円です。満期受取は200万円ですので利回りは約5.2%(年利換算0.26%)となります。

ここで「払い済み」という制度を利用します。「払い済み」とは保険料を一定の期間支払ってそのあとの期間は支払わないというものです。「解約」とは違い保険をやめて保障がなくなることではありません。払い込んだ保険料を基にして解約返戻金を計算し、その金額が保障の金額となりますので、保障の額が落ちることになります。

こうした場合どうなるか??払い済みとなると保険会社は今まで預かったお金を満期まで運用します。また保障額が少なくなりましたので保険会社が負う責任も少なくなりました。

10年間支払って払い済みにした場合で計算してみると、保険料の累計は95万円です。そのまま10年後の満期までもっていると計算上満期返戻金はなんと105万8000円ほどになります。利回りにすると11.4%(年利換算1.13%)となります。

このように満期まで払い続けることが一番いいと思っていらっしゃる方が多いと思いますが、実は利回りを考えるとそうではないことがおわかりになると思います。

当然受け取る金額は少なくなりますが「払い済み」にて支払いがストップとなりますのでその浮いた分をまた別の保険を考えて組み合わせることが効果的ではないでしょうか?

貯金として考えるなら利回りは重要なポイントかと思います。

業務部 坂本幸徳

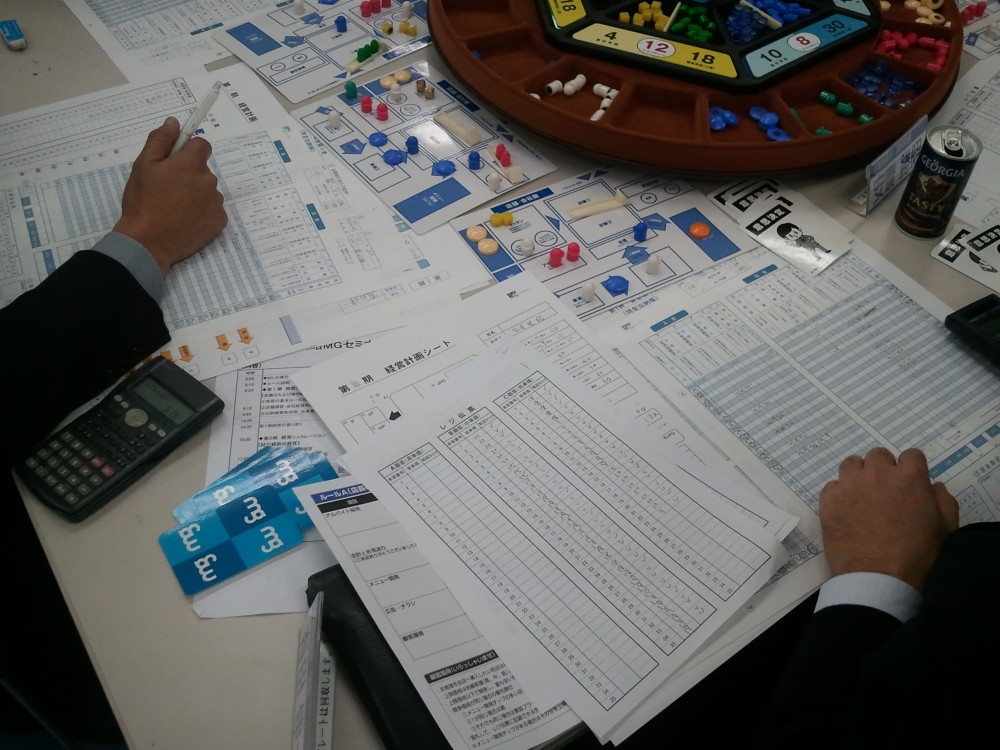

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...

経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...

経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...

経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...

経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...