贈与税額を計算する2つの方法を学んで思うこと

こんにちは。大気が日々冷たくなり、寒さが深まってまいりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。自分は入社して7か月が経過し、これまでに経験させていただいたことや学んだことを思い返しつつ、来年もその経験を活かせるように知識を整理する毎日が続いております。そんな日々を過ごす中、最近になって相続贈与に関係する業務を経験する機会に恵まれましたので、今回は自分の復習を兼ねて、相続贈与に関する内容をブログにしたいと思います。多くの方にとって、相続贈与の話はあまり馴染みのない話かもしれませんが、ほんの少しでも興味が湧けば幸いです。

相続・贈与税額の計算には下記の2つの方法があります。

(1)暦年課税

贈与税額=(その年分の受贈財産の合計-基礎控除110万円)×税率-控除額

※税率、控除額は課税価格や贈与者と受贈者の続柄で下記のように変化します。

|

基礎控除後の課税価格(万円) |

直系尊属(親)から18歳以上へ |

左以外 |

||

|

税率(%) |

控除額(万円) |

税率(%) |

控除額 |

|

|

200以下 |

10 |

0 |

10 |

0 |

|

200超 300以下 |

15 |

10 |

15 |

10 |

|

300超 400以下 |

15 |

10 |

20 |

25 |

|

400超 600以下 |

20 |

30 |

30 |

65 |

|

600超 1000以下 |

30 |

90 |

40 |

125 |

|

1000超 1500以下 |

40 |

190 |

45 |

175 |

|

1500超 3000以下 |

45 |

265 |

50 |

250 |

|

3000超 4500以下 |

50 |

415 |

55 |

400 |

|

4500超 |

55 |

640 |

55 |

400 |

(2)相続時精算課税

贈与税額={(贈与額-110万円)-特別控除2,500万円}×20%

※税率一律20%、贈与者は60歳以上の父母・祖父母、受贈者は18歳以上の子・孫

例えば次のような状況を考えてみます。夫婦2人と成人した子A・Bで構成される4人家族がいます。令和3年11月21日、75歳の父親から子Aへ3,300万円の財産が贈与され、令和6年11月21日、75歳の父親の死亡に伴い、子Aへ1,500万円の財産が相続されたとします。(法定相続人は妻とAとBの3人)

まず、贈与税額を考えてみると、

(1)の計算方法によれば 贈与税額は(3,300-110)×50%-415=1,180万円

(2)の計算方法によれば 贈与税額は(3,300-110-2,500)×20%=138万円

贈与税額だけみても非常に大きな差があります。

さらに、相続税額を考えてみます。相続税額の計算では、課税価格を計算し、そこから基礎控除(=3,000万円+600万円×法定相続人の数3人⇒今回は4,800万円になります)を引いて、課税遺産総額を算出するところから始めます。

課税価格は(1)の方法を採用した場合には、相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には基礎控除額を除いて相続財産に加算することになり、計算すると(3,300-110)+1,500=4,690万円になります。(2)の方法を採用した場合には、贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価格から基礎控除額を控除した残額を、相続財産に加算します。計算すると、(1)と同様に(3,300-110)+1,500=4,690万円となります。そこから4,800万円を控除するので、(1)でも(2)でも課税遺産総額は0円となり、相続税額も0円になります。

しかし、(2)の方法を適用した場合には、算出された相続税額から納付済みの贈与税額を控除し、控除しきれなかった分は還付されます。したがって、相続時に138万円が還付されるため、最終的な負担額は0円となります。(1)の方法でも相続税額から贈与税額分を控除しますが、控除しきれなかった場合でも還付はありません(個人的にはここが一番のポイントなのではないかと考えています)。最終的な納税額合計は(1)の場合1,180万円、(2)の場合0円となり、1,000万円以上の大差がでてしまいます。ちなみに、こうしてみると(2)の計算方法の方が有利に見えますが、今回の具体例のようなシチュエーションは現実的ではない上に、他にも様々な条件や規定を考慮した上で試算する必要があり、一概には有利不利を判断できませんのでご注意ください。

今回の一連の業務を通じて、計算方法の選択の違いのみで非常に大きな金額を操作しうる相続贈与税の分野に、興味とやりがいを感じると反面、大きな責任を伴うことを実感しました。身が引き締まるこの思いを大事にしつつ、来年の抱負に向けて、日々精進していきたいと思います。

川庄公認会計士事務所 川上

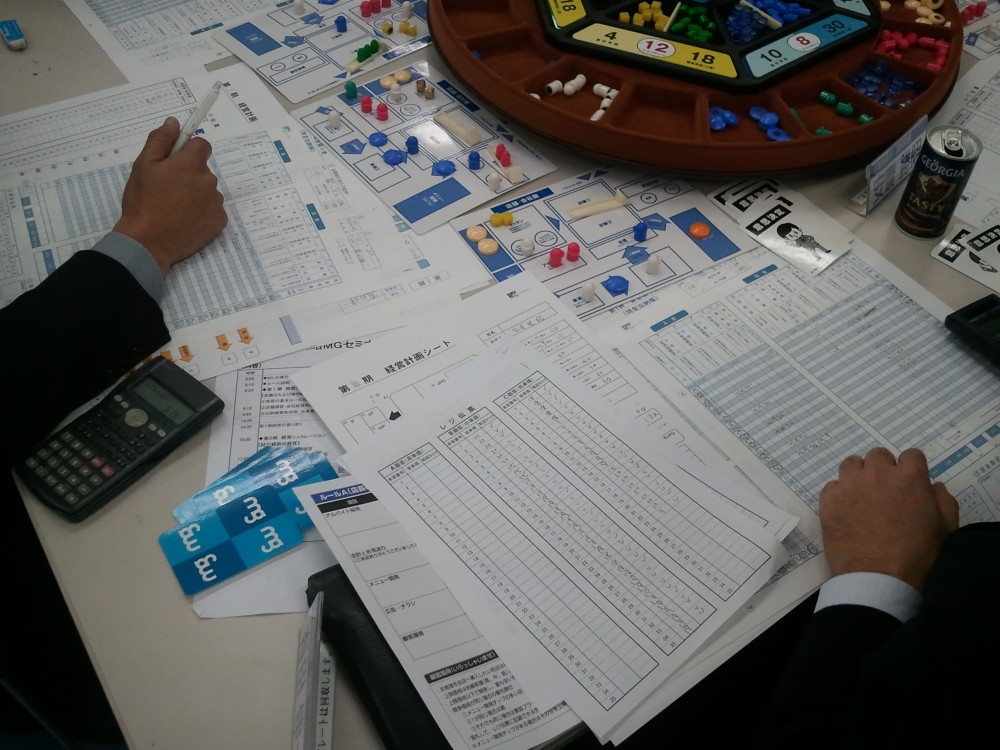

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...

経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...

経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...

経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...

経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...