所得拡大促進税制

既にご存知の方も多いかと思いますが、平成26年4月1日より所得拡大促進税制の改正により適用要件が緩和され、さらに適用期間が平成30年3月31日まで延長されました。簡単にこの制度についてご紹介したいと思います。

まず、所得拡大促進税制とは、個人の所得水準を底上げさせる等の観点から、給与等支給額を増加させた企業に対して税額控除を認めるという制度です。

この税額控除であるという点が大きなメリットです。控除できる額は、給与等支給額の増加額に対し10%です(ただし限度額は法人税額の10%、中小企業者等は20%まで)。

そして、この税額控除を受けるための要件は3つあります。

〔要件1〕 雇用者給与等支給額が基準事業年度より一定割合(平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%)増加しているか

雇用者給与等支給額とは、「適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される『国内雇用者』に対する『給与等』の支給額」とされています。

そして、基準事業年度とは、一般的な法人でしたら、平成25年4月~平成26年3月の間に開始する事業年度をいいます。

つまり、会社の経理処理の方法により異なる部分があるかと思いますが、イメージとしては、損益計算書に計上されている「給与」、「賞与」の合計額が基準事業年度より2%増加したかどうかということです。

〔要件2〕 適用年度の雇用者給与等支給額が前事業年度以上の額か

要件2については、基準事業年度と比べるのではなく、前事業年度と比べます。ここでは2%増加など具体的な数字はなく単純に前年以上の額かどうかということです。

〔要件3〕 平均給与等支給額が、前事業年度を上回っているか

平均給与等支給額とは、「適用年度の『継続雇用者』に対する給与等の支給額を、当該継続雇用者の月ごとの延べ人数の合計額で割った金額」をいいます。

要件1、2では単純にお給料の支払総額だけを見ていますが、ここでは、より具体的に、継続して働いている人のお給料が前年より上がっているかどうかという所を見ます。

なお、いずれも役員等に対するものは除かれ、要件3については、途中入社・退社等を考慮する等、実際の計算の際には、いくつか気を付ける点があります。また、雇用促進税制との併用はできませんので、その点についても注意が必要です。

以上、どれも似たような要件であり、具体的な計算方法等少し複雑な部分がありますが、この改正により、昇給を行っている所などは税額控除を受けられる可能性が非常に高くなっております。

実際に当事務所の顧問先様でも税額控除の適用を受けられる所が増えております。昇給等を行った際には、適用ができるか検討されてみてはいかがでしょうか。

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺 和希

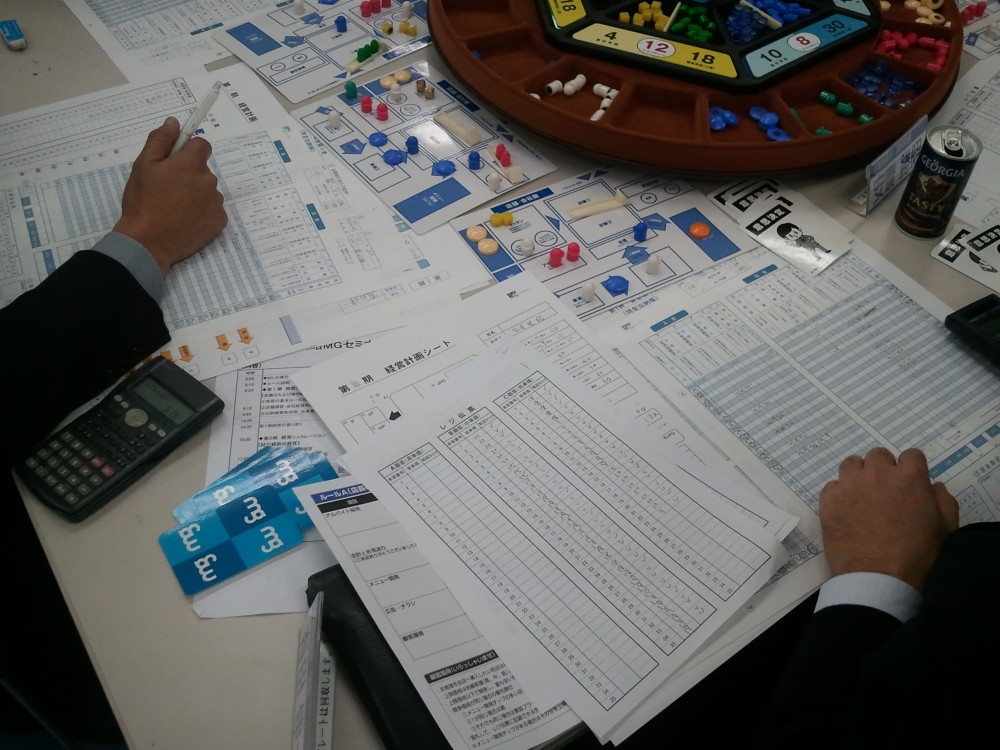

セミナー参加者の声 2026-02-07

管理者のための「戦略マネジメントゲーム」セミナーとは ― 座学では身につかない戦略思考を、体験で学ぶ ― 管理者に求められる「戦略的な意 ...

経営コラム 2026-01-30

【資産防衛策】 円貨の現金預金で保管するとインフレには対応能力がありません。自然と減価していきます。インフレとなるとすぐに換物と思いますが ...

経営コラム 2026-01-29

【消費者物価上昇】 現在、日本では、4年以上に渡り3%前後の物価上昇が続いています。日銀の使命の1つは「物価の番人」であることがあげられま ...

経営コラム 2026-01-08

1.インフレですよ 自・公両党が衆議院選挙・参議院選挙で負けたのは、自民党の裏金の問題よりも物価が高騰し、庶民の生活苦を何とかしてほしい ...

経営コラム 2026-01-07

1. 取れるとこから取る 2025年11月に車通勤の従業員の非課税限度額が引き上げられました。例えば片道10キロ以上15キロ未満の場合、今 ...